Medizinischer Horror, eine Feen-Ballade und eine Menge einsamer Inseln

und mein neues Comfort-Buch

Ihr Lieben,

ich kann euch natürlich nicht aus diesem turbulenten Jahr 2024 entlassen, ohne nochmal einen Newsletter zu verschicken — vor allem, weil ich in den letzten Wochen so viele richtig gute Bücher gelesen habe! Der Dezember war nämlich der erste und einzige Monat des Jahres, in dem ich mich bei meiner Lektüreauswahl wirklich komplett nur von meinen persönlichen Interessen leiten lassen konnte, ohne dabei irgendwelche beruflichen Verpflichtungen und Überlegungen berücksichtigen zu müssen, und das hat mir so gut getan, ich freue mich total über diese lektüretechnische Auszeit, die zum Glück voraussichtlich auch noch einige Monate anhalten wird. In den ersten paar Wochen meiner neuen Lesefreiheit habe ich schon ein paar neue Lieblingsbücher fürs Leben gefunde, die natürlich auch wieder mehrere neue private Leseprojekte inspiriert haben, denen ich 2025 — ganz zu meinem eigenen Vergnügen — nachgehen möchte.

Eines dieser Leseprojekte hat sich anfangs eher unbewusst entwickelt, als mir vor ein paar Monaten auffiel, dass ich dieses Jahr erstaunlich viele Bücher gelesen hatte, die auf abgelegenen kleinen Inseln spielen. Angefangen hat es damit, dass ich im Frühjahr in Vorbereitung auf eine Veranstaltungsmoderation Audrey Magees außergewöhnlichen Roman The Colony (dt. Die Kolonie, Ü: Nicole Seifert, ET 28.1.2025) wiedergelesen habe, der ja vorletztes Jahr zu meinen absoluten Lieblingsbüchern des Jahres zählte. Darin reist ein englischer Maler in den 70er Jahren, mitten in der Zeit des Nordirlandkonflikts, auf eine abgelegene Fischerinsel an der irischen Küste, um mit seinen Portraits der alteingesessenen Inselbevölkerung als neuer Gauguin in der Londoner Kunstszene zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Gleichzeitig mit ihm kommt auch ein französischer Sprachwissenschaftler an, der seit fünf Jahren seine Sommer auf der Insel verbringt, um den vom Aussterben bedrohten irischen Dialekt der Inselbewohner*innen wissenschaftlich zu dokumentieren. Der sich schnell entwickelnde Hahnenkampf zwischen den beiden Außenseitern macht deutlich, dass beide Männer, trotz aller oberflächlichen Unterschiede, das Inselvolk gleichermaßen für ihre eigenen Zwecke auszubeuten gedenken.

Als ich einige Monate später den dieses Frühjahr erschienenen Debütroman Whale Fall (dt. Die Tage des Wals, Ü: Astrid Finke) der englischen Autorin Elizabeth O’Connor las, war ich ziemlich erstaunt, dass dessen Handlung zwar vor dem Hintergrund eines anderen Konflikts (der sich anbahnende 2. Weltkrieg) und in einem anderen Land (Wales) angesiedelt ist, dabei jedoch auffällig viele Parallelen zum Plot von The Colony aufweist. Bei O’Connor verschmelzen der 16-jährige James und seine verwitwete Mutter Mairead, die beide auf unterschiedliche Art (er künstlerisch, sie sexuell) von dem englischen Maler ausgenutzt werden, in der Figur der 18-jährigen Manod, und die ausbeuterischen Außenseiterfiguren, die das isolierte Inseldasein durcheinanderbringen, sind in diesem Fall zwei Ethnolog*innen ( und Anhänger*innen des englischen Faschisten Oswald Mosley) aus Oxford. O’Connors Roman ist viel knapper erzählt als Magees (~150 vs. ~400 Seiten), wir erhalten viel weniger Einblick in das Innenleben der verschiedenen Figuren, alles bleibt oberflächlicher, auch sprachlich. Whale Fall war trotzdem eine anregende Lektüre und vor allem das perfekte Bindeglied zwischen The Colony und dem nächsten Inselroman, den ich kurze Zeit später gelesen habe und der mich wiederum völlig überzeugt hat.

Carys Davies’ Kurzroman Clear (dt. Ein klarer Tag, Ü: Eva Bonné) spielt nochmal ein ganzes Stück früher als die beiden vorherigen Romane, nämlich im Sommer 1843, und nicht in Irland oder Wales, sondern auf einer winzigen kargen Shetlandinsel, weit entfernt von der schottischen Küste, die nur noch von einem einzigen Menschen bewohnt wird — und auch der soll nun vertrieben werden. John Ferguson, ein verarmter schottischer Pfarrer wird vom Gutsbesitzer, dem die Insel "gehört", dorthin geschickt, um ebenjenem letzten Inselbewohner Ivar den Evakuierungsbeschluss mitzuteilen und ihn auf das nächste Schiff nach Aberdeen zu verfrachten. Als eine der größten Herausforderungen bei dieser undankbaren Aufgabe entpuppt sich die Tatsache, dass Ivar einen beinahe ausgestorbenen gälischen Dialekt spricht, den niemand auf dem schottischen Festland, geschweige denn Ferguson, mehr beherrscht. Als John sich kurz nach seiner Ankunft bei einem Sturz von den Klippen schwer verletzt, pflegt Ivar ihn aufopferungsvoll gesund, ohne zu ahnen, welch grausame Pflicht den Fremden auf die Insel geführt hat. Zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine zarte Freundschaft, die jedoch vom quälenden Gewissen Fergusons und der unaufhaltsam nahenden Rückkehr des Schiffes, dass die beiden aufs schottische Festland transportieren soll, gefährdet wird. Erzählt wird der kurze Roman aus den Perspektiven von Ivar, von John Ferguson und von dessen Ehefrau Mary, die auf dem Festland zurückgeblieben ist und auf seine Rückkehr wartet, und ohne hier das Ende des Buches spoilern zu wollen, muss ich sagen, dass mich die Zusammenführung dieser drei Figuren/Perspektiven am Ende der Geschichte wirklich unglaublich berührt hat.

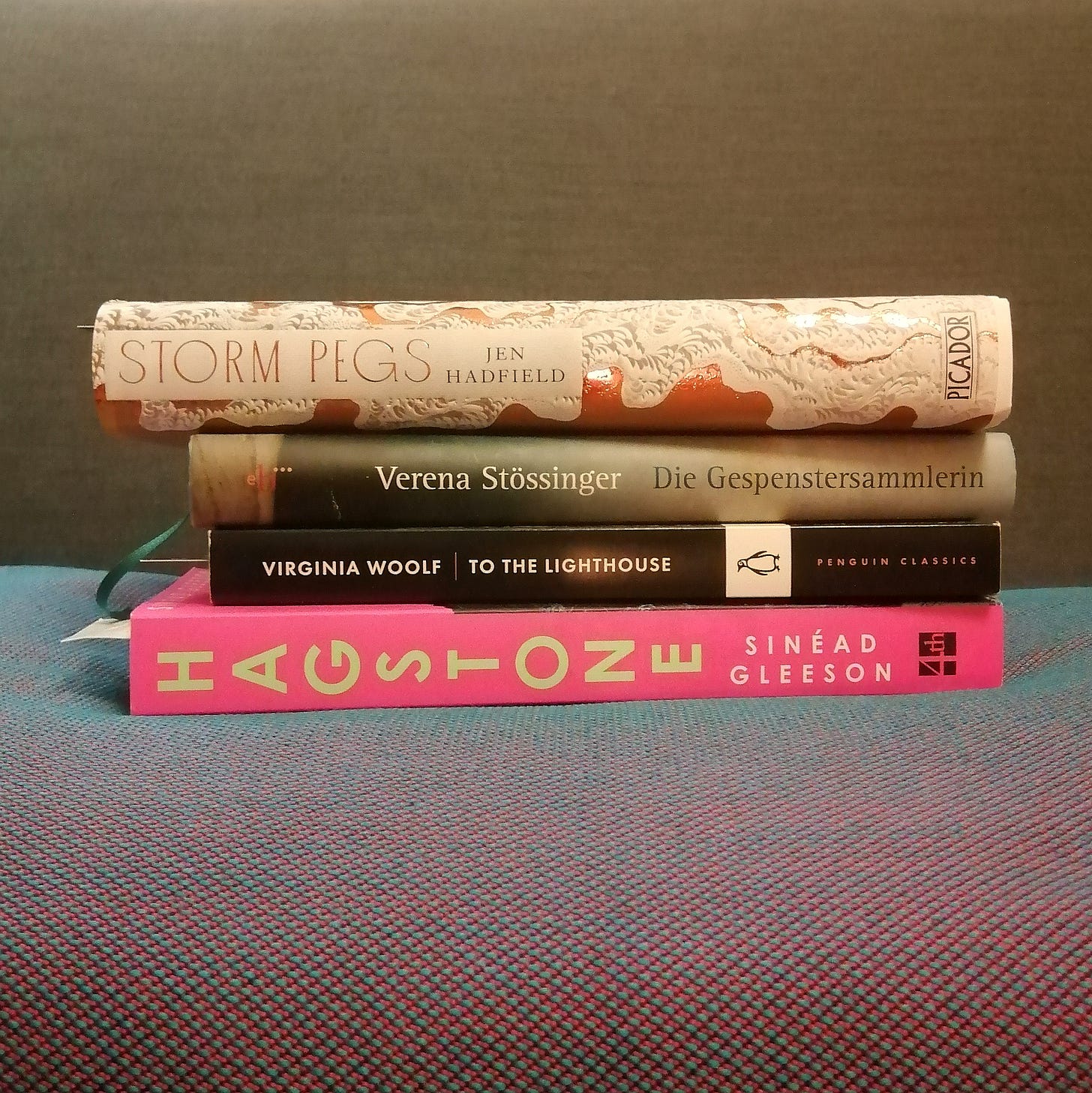

Obwohl ich so kurz nacheinander einen irischen, einen walisischen und einen schottischen Inselroman gelesen hatte, traf ich eigentlich erstmal gar keine bewusste Entscheidung, mich gezielt auf ein Inselbücherleseprojekt einzulassen — aber trotzdem kamen mir plötzlich überall Bücher, in denen abgelegene Inseln eine wichtige Rolle spielen, unter. Im Frühjahr hatte ich mir z.B. spontan in einer Buchhandlung einen Gedichtband der englischsprachigen Lyrikerin Jen Hadfield gekauft, der mir so gefallen hat, dass ich direkt nach weiteren Büchern von ihr gesucht habe — und siehe da, für August war ihr Memoir Storm Pegs über ihr Leben auf den Shetland-Inseln angekündigt, das ich mir, motiviert von meiner Begeisterung für Carys Davies’ Clear, natürlich sofort vorbestellte. Ich stecke zwar noch mitten in der Lektüre, freue mich aber jetzt schon sehr an Hadfields Beschreibung von Landschaft, Leben und Sprache auf den Shetland Inseln.

Während ich im September an meinem Nachwort zu Widerstand und Übermut. Schweizer Schriftstellerinnen der 1970er-Jahre, dem Buch von Nadia Brügger und Valerie-Katharina Meyer, das im März im tollen Hier und Jetzt Verlag erscheinen wird, arbeitete, stieß ich im Manuskript von Nadia und Valerie auf die Schweizer Autorin Verena Stössinger, deren Namen ich vorher leider — wie den so vieler der im Buch behandelten Schweizer Autorinnen — noch nie gehört hatte. Beim Googeln von Stössinger fand ich heraus, dass sie 2017 einen Roman mit dem Titel Die Gespenstersammlerin veröffentlicht hatte, in dem eine Schriftstellerin für einen Forschungsaufenthalt auf die Färöer reist, um dort Sagen und Märchen von Trollen, Nixen usw. zu Sammeln und dabei bald von ihren ganz persönlichen Gespenster heimgesucht wird. Das klang so vielversprechend, dass ich mir das Buch gleich besorgt habe, leider entpuppte sich die Lektüre aber doch als ziemlich zäh und der Roman hat mich insgesamt eher unbefriedigt zurückgelassen — zu viel wurde darin angerissen, aber nicht auserzählt, und die Figuren haben keine richtige Tiefe entwickelt.

Was mich natürlich nicht davon abhielt, direkt in den nächsten Roman einzutauchen, in dem eine Künstlerin auf einer abgelegenen Insel mit unheimlichen Geschehnissen konfrontiert wird: Ich bin großer Fan von Sinéad Gleesons erstem Buch, der Essaysammlung Constellations (dt. Konstellationen, Ü: Stephanie Singh), und habe deshalb auch ihren Debütroman Hagstone schon lange sehnsüchtig erwartet. Darin wird die Hauptfigur Nell, eine Künstlerin in finanziellen Schwierigkeiten, für eine ungewöhnliche Auftragsarbeit engagiert: auf der kleinen irischen Insel, auf der sie lebt, existiert seit mehreren Jahrzehnten eine mysteriöse Gemeinschaft von Frauen, die sogenannten Iníons, die sich aus den verschiedensten Gegenden der Welt zusammengefunden haben und in völliger Isolation von der restlichen Inselbevölkerung leben. Bis Nell eines Tages einen Brief bekommt, in dem Maman, die Anführerin der Kommune, sie in ihr geheimnisvolles Reich einlädt — Nell soll zur herannahenden Jubiläumsfeier der Gemeinschaft eine Chronik derselben erstellen. Doch der Einblick, den Nell in das Kommunenleben erhält, unterliegt strenger Kontrolle und sie beginnt zu ahnen, dass das Leben der Iníons womöglich doch nicht so einträchtig und unbeschwert verläuft, wie Maman es sie glauben lassen möchte… Das klingt grundsätzlich erstmal nach genau den Zutaten für einen künftigen Lieblingsroman von mir, aber ich muss gestehen, dass ich die Lektüre bisher leider als relativ zäh empfinde und gerade in der Mitte des Buches ein bisschen feststecke. Mir hat aber jemand, deren Geschmack ich vertraue, glaubhaft versichert, dass sich das Durchhalten lohnt, deshalb werde ich auf jeden Fall noch weiterlesen.

Dass ich meinen letzten Inselroman in diesem Jahr gelesen habe, hatte im Grunde gar nichts mit dem Inselschauplatz zu tun, der darin zugegebenermaßen sowieso nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern damit, dass ich mir vor einigen Wochen ziemlich spontan Cécile Wajsbrots Nevermore (Ü: Anne Weber) aus meinem Regal gegriffen habe, wo es schon monatelang ungelesen herumgelegen hatte. Die Protagonistin von Wajsbrots Roman arbeitet darin an einer Übersetzung von Virginia Woolfs To the Lighthouse aus dem Englischen ins … tja, und hier wird es kompliziert. Wajsbrot hat ihren Roman im Original auf Französisch geschrieben, also übersetzt die Protagonistin Woolfs Text ebenfalls ins Französische. Ich habe Nevermore aber in der deutschen Übersetzung von Anne Weber gelesen, darin übersetzt die Figur Woolfs Text dann logischerweise ins Deutsche — in den relevanten Passagen, in denen zahlreiche Abschnitte aus Woolfs Roman sowohl im englischen Original als auch in unterschiedlichen Fassungen der "fiktiven" Übersetzung zitiert werden, las ich also nicht Wajsbrots bzw. deren Protagonistins Woolf-Übersetzung, sondern Anne Webers Woolf-Übersetzung. Eine komplexe Angelegenheit also, die aber in erster Linie dazu geführt hat, dass ich extrem neugierig auf Woolfs vollständigen Originaltext wurde und deshalb direkt im Anschluss an Nevermore mit To the Lighthouse begonnen habe. Und ich muss sagen, das war wirklich eines der intensivsten Lektüreerlebnisse des gesamten Jahres für mich. Selten hatte ich bei einem Roman, in dem noch dazu in Sachen Plot gar nicht besonders viel passiert, so sehr das Gefühl, dass wirklich jeder Satz davon sitzt und von Bedeutung ist und ich deshalb das Bedürfnis hatte, sehr langsam und genau und in sehr kleinen Etappen zu lesen, wie bei diesem. Das war wirklich eine Offenbarung für mich und jetzt habe ich mir natürlich vorgenommen, 2025 zu meinem Virginia-Woolf-Lesejahr zu machen. Aus meinen Inselbuchlektüren haben sich also gleich zwei Leseprojekte für 2025 ergeben. Nachdem ich auf Bluesky neulich Insel-Lektüretipps eingefordert hatte, haben sich nämlich gleich zwei meiner Freund*innen prompt berufen gefühlt, mir zum Geburtstag jeweils ihren liebsten Inselroman — Tove Janssons Das Sommerbuch (Ü: Birgitta Kicherer) bzw. Anna Maria Orteses Iguana (Ü: Sigrid Vagt) — zu schenken, womit die nächste Etappe meines Leseprojekts schonmal gesichert ist. Weitere Empfehlungen nehme ich aber natürlich immer gerne entgegen!

Als letzten Exkurs, bevor ich zum nächsten Themenblock übergehe, möchte ich an dieser Stelle noch kurz ein (essaysistisches) Sachbuch erwähnen, das mir kürzlich bezüglich des wohl berühmtesten Einsame-Insel-Romans schlechthin — Robinson Crusoe — ziemlich die Augen geöffnet hat, nämlich Dionne Brands brilliantes Salvage: Readings from the Wreck, ein Memoir ihres Leselebens, in dem sie sich aus ihrer Perspektive als afroamerikanische Frau und Schriftstellerin kritisch mit kanonischen Werken der westlichen Literaturgeschichte wie Aphra Behns Oronooko oder eben Defoes Robinson Crusoe (und dessen Neuinterpretation durch J. M. Coetzee in Foe) auseinandersetzt. Große Empfehlung, vor allem (aber nicht nur), falls Elaine Castillos How To Read Now gelesen und gemocht habt!

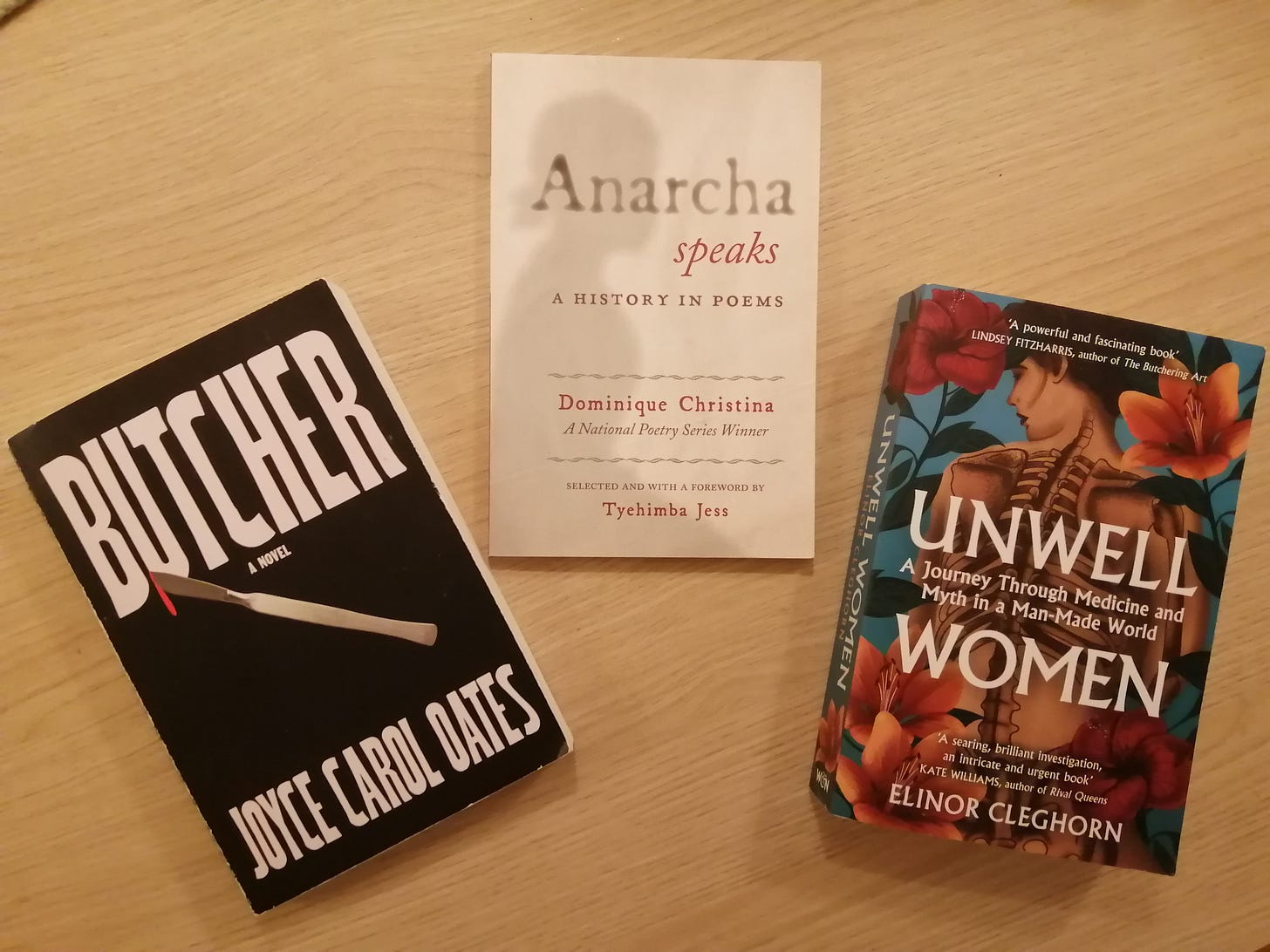

Vor einigen Jahren habe ich in diesem Newsletter mal begeistert von Elinor Cleghorns unglaublich gutem, aber auch aufwühlendem Sachbuch Unwell Women (dt. Die kranke Frau, Ü: Anne Emmert/Judith Elze) über die Rolle von Frauen in der Medizingeschichte berichtet. Darin erzählt sie u.a. von J. Marion Sims, der als "Vater der modernen Gynekologie" gilt und dessen medizinische Errungenschaften hauptsächlich auf der Misshandlung Schwarzer versklavter Frauen basierten. Die unfassbar produktive Autorin Joyce Carol Oates, von deren über 50 Romanen ich dennoch vorher noch keinen gelesen hatte, hat dieses Jahr nun einen neuen Roman veröffentlicht, der teilweise von der Lebens- und Wirkensgeschichte von Sims inspiriert ist und deshalb auch den sehr treffenden Titel Butcher (dt. Der Schlächter, Ü: Silvia Morawetz, ET: 1.5.2025) trägt. Oates’ Roman vereint Elemente aus den Lebensgeschichten von J. Marion Sims, Silas Weir Mitchell — dem Erfinder der "rest cure", der sich u.a. auch Virginia Woolf und die Protagonistin aus Charlotte Perkins Gilmans feministischem Klassiker The Yellow Wallpaper unterziehen mussten — und Henry Cotton, einem ehemaligen Leiter des New Jersey Lunatic Asylums, zur Lebens- und Wirkensgeschichte des fiktiven, extrem misogynen Dr. Silas Aloysius Weir, dem "Father of Gyno-Psychiatry", der als Leiter des New Jersey Asylums for Female Lunatics seine Machtposition missbraucht, um an seinen Patientinnen grausame medizinische Experimente durchzuführen, mit dem Ziel, dadurch seine eigene medizinische Karriere voranzutreiben. Eines seiner häufigsten Opfer ist Brigit, eine junge Irin, die als indentured servant von Kindheit dem Asylum verpflichtet war und ist. Erzählt wird der Roman größtenteils aus der Sicht von Weir selbst, und zwar in der Form von Auszügen aus dessen Memoiren, was die Lektüre nicht gerade leicht, dafür aber umso eindrücklicher macht, weil wir so nicht nur Zeug*innen von Weirs grausamen Handlungen, sondern auch von seinem ungemein verblendeten Selbst- und seinem abgrundtief misogynen Weltbild werden, das jegliches Unrechtsbewusstsein im Bezug auf seine Taten im Keim erstickt. Umso effektiver ist dadurch dann auch der spätere Teil mit dem (blutigen) Höhepunkt des Buches, den wir aus der Perspektive der bereits erwähnten Brigit (in Form von Auszügen aus deren Memoir) statt aus der Sicht Weirs erleben.

In Form (Zusammenstellung verschiedener fiktiver Dokumente, Memoiren, Briefe usw.) und Inhalt (ethisch fragwürdige medizinische Experimente) hat mich Butcher übrigens immer wieder auch an Bücher wie Alasdair Grays Poor Things, Kirsten Bakis’ Lives of the Monster Dogs (über das ich vor 2 Jahren schonmal hier im Newsletter geschrieben habe) und natürlich an einen der Urtexte in Sachen medizinischen Horros, Mary Shelleys Frankenstein, erinnert, nur dass Butcher tatsächlich nochmal wesentlich drastischer und brutaler daherkommt. Definitiv kein Buch für schwache Nerven und flaue Mägen, auch ich habe mich stellenweise etwas schwer damit getan, gleichzeitig verstehe ich die Notwendigkeit, der unfassbaren Gewaltgeschichte westlicher Medizin, insbesondere was marginalisierte Frauen betrifft, direkt ins Auge zu sehen. Als Ergänzung zu Oates’ fiktionaler Bearbeitung der Geschichte von J. Marion Sims und Kollegen und deren Patientinnen bzw. Opfern, die sich große literarische Freiheiten erlaubt, habe ich deshalb nebenher auch noch Dominique Christinas preisgekrönten Lyrikband Anarcha Speaks: A History in Poems gelesen. Anarcha Westcott war eine von mehreren Schwarzen versklavten Frauen, an denen Sims seine medizinischen Experimente ausübte. Er unterzog sie insgesamt 30 Operationen ohne Betäubung, um die bei der traumatischen Totgeburt ihres (u.U. von Sims selbst gezeugten) Kindes entstandenen vesikovaginalen und rektovaginalen Fisteln zu behandeln. Lange Zeit war über Anarchas Lebensumstände wenig bekannt, sie tauchte lediglich als Randfigur in den Memoiren von Sims auf — inzwischen sind aber mehrere Sachbücher und Gedichtbände, wie der von Dominique Christina, erschienen, die Anarcha und ihre "Schwestern" als die eigentlichen "Mütter der modernen Gynekologie" in den Vordergrund rücken.

Ich bin (seit ich erwachsen bin) keine große Leserin von Jugend- und Kinderliteratur mehr, es war auch in meinen Jahren im Buchhandel einer der Bereiche, vor dem ich mich immer ein bisschen gedrückt habe, aber es gibt eine Handvoll Kinder-/Jugendklassiker, besonders aus dem englischsprachigen Raum, die dann doch hin und wieder genau meinen Sweet Spot für Nostalgie und Eskapismus treffen. Ein neues solches Comfort-Buch, zu dem ich in den nächsten Jahren bestimmt immer wieder zurückkehren werde, habe ich diesen Monat entdeckt.

Elisabeth Marie Popes Jugendbuch The Perilous Gard ist ursprünglich 1974 erschienen (also bereits 50 Jahre alt) — ich bin in den letzten Jahren online immer wieder darüber gestolpert, wenn Leser*innen aus dem englischsprachigen Raum über ihre prägendsten Kindheits- und Jugendlektüren gesprochen haben und war deshalb schon lange neugierig auf dieses Buch. Und nach der Lektüre verstehe ich nur zu gut, warum es in der Lesebiografie vieler Menschen einen so wichtigen Platz einnimmt: es bietet nämlich genau die richtige Mischung aus Fantasy, Abenteuer, leichtem Gruselfaktor und einem zarten Hauch von Romance, die ich für perfekten literarischen Eskapismus in anstrengenden Zeiten brauche.

Kate Sutton ist eine junge Adlige und Kammerzofe von Prinzessin Elizabeth (der späteren Königin), die im England des Jahres 1558 wegen eines unbedachten Briefes ihrer Schwester von Königin Mary Tudor nach Elvenwood Hall verbannt wird, einem Schloss, das im Volksmund auch The Perilous Gard genannt wird und sich in einem Landstrich befindet, in dem der Glaube an ein uraltes, den Menschen nicht gerade freundlich gesinntes Feenvolk in der Bevölkerung noch tief verankert ist. Dort angekommen, erfährt Kate bald, dass die kleine Tochter des verwitweten Schlossherrn Sir Geoffrey Heron im Jahr zuvor unter mysteriösen Umständen verschwunden und vermutlich umgekommen ist — und dass Sir Geoffreys jüngerer Bruder Christopher sich die Schuld an diesem Verschwinden gibt. Doch je mehr Kate über den anhaltenden Feenglauben der Dorfbevölkerung in Erfahrung bringt, desto mehr stellt sie Christophers Version der Ereignisse in Frage. Und ehe sie sich versehen, finden Kate und Christopher sich in einer gefährlichen unterirdischen Welt wider, die von einem uralten Volk mit ebenso uralten Traditionen und Ritualen bevölkert wird…

Kate ist eine sympathische, aufgeweckte Heldin, die ihren eigenen Kopf durchsetzt, ohne dabei anachronistisch zu wirken, der Plot ist mitreißend und auch ein bisschen gruselig, Abenteuer und Spannung stehen insgesamt viel mehr im Vordergrund als die obligatorische Liebesgeschichte, die sich dabei trotzdem auf äußerst glaubwürdige und befriedigende Art entwickelt — ein rundum gelungenes Buch, das ich Fans von historischer Fantasy nur wärmstens empfehlen kann!

Das Ganze ist dabei übrigens eine lose Adaption der bekannten Ballade von Tam Lin (die in der Version von Anaïs Mitchell zu einem meiner Lieblingslieder zählt) und hat mich deshalb natürlich auf der Suche nach weiteren Comfort Reads direkt wieder ins nächste Leseprojekt gestürzt: die beiden Tam Lin-inspirierten Romane von Pamela Dean (Tam Lin; ein Campus-Roman, der laut Beschreibung ordentliche Dark-Academia-Vibes verspricht) und Diana Wynne Jones (Fire and Hemlock, dt. Die verborgene Geschichte des Tom Lynn, Ü: Wolf Harranth) liegen hier schon zur Lektüre bereit. Diana Wynne Jones ist übrigens die Autorin der Romanvorlage zum Studio-Ghibli-Film Howl’s Moving Castle/Das wandelnde Schloss und zusammen mit Caroline Stevermer auch die Schöpferin der Sorcery & Cecilia-Trilogie, einer Jugend-Fantasy-Reihe über ein magisches Regency-England, die bei mir ein ähnliches Comfort-Gefühl ausgelöst hat wie jetzt The Perilous Gard oder wie eben auch die ganzen Studio-Ghibli-Filme (ich habe vor längerer Zeit auch schonmal hier im Newsletter über die Reihe geschrieben).

Das war’s für heute. Über Feedback, Wünsche, Vorschläge und Anregungen jeder Art freue ich mich immer.

Den nächsten Newsletter werde ich hoffentlich irgendwann im Januar verschicken, vermutlich wird es darin meine sehr subjektive Vorschau auf das kommende Frühjahrsprogramm der deutschsprachigen Verlage geben. Bis dahin findet ihr mich mit buchnahem Content auf Instagram und auf BlueSky.

Sollte diese Ausgabe nicht in eurem Postfach auftauchen, dann checkt euren Spam-Ordner und fügt ggf. diese Mailadresse eurem Adressbuch hinzu. Grundsätzlich könnt ihr alle alten Ausgaben des Newsletters auch jederzeit im Archiv auf der Substack-Seite nachlesen.

Ich wünsche euch einen guten Jahreswechsel, auf bald!

Eure Magda

Dieser Newsletter landet inzwischen bei fast 3300 von euch regelmäßig im E-Mail-Postfach. Wer ihn gerne liest und mich auch 2024 ein bisschen finanziell bei meiner Arbeit unterstützen möchte, kann sich hier den 70 lieben Menschen (das sind ca. 2,1% der Abonnent*innen) anschließen, die das bisher schon per kleinem solidarischen Bezahlabo tun:

Weil man zwar mich aus dem Buchhandel rausgekriegt hat, nicht aber die Buchhändlerin aus mir, biete ich als exklusiven Content für zahlende Abonnent*innen einmal pro Quartal eine Buchberatungsrunde an, bei der ihr euch von mir individuell auf euch zugeschnittene Lektüreempfehlungen holen könnt. Die nächste solche exklusive Beratungsrunde wird voraussichtlich im Februar stattfinden. Meine normalen Newsletterbeiträge (ca. einmal im Monat) bleiben ganz normal für alle Abonnent*innen zugänglich, egal ob mit oder ohne Bezahlabo.

Oh wie freue ich mich auf Joyce Carol Oates, ich hatte das gar nicht aufm Schirm, dass da was kommt. Vielen Dank für diesen Hinweis!

Tausend Dank, liebe Magda, für diesen hochinteressanten Newsletter. Die Insel-Romane sprechen mich sehr an und kommen auf meine Leseliste.

Mal schauen , ob ich mich an die Lektüre über die brutale Forschung der Gynäkologen wagen werde.

Ich wünsche Dir ein glückliches Neues Jahr.

Herzliche Grüße

Ilona