Ihr Lieben,

jetzt war es wieder mehrere Monate hier sehr still um mich, was u.a. daran lag, dass ich mich nach meinem Ausstieg aus dem Einzelhandel Ende letzten Jahres einerseits an meine neue 40-Stunden-Bürowoche in der Lettrétage gewöhnen und andererseits die neuen freien 2-Tage-Wochenenden, die ich aus dem Buchhandel ja so überhaupt nicht kannte, ausgiebig genießen musste. Und wenn ich ehrlich mit mir bin, war ich nach dem anstrengenden letzten Jahr (Umzug, Buchpreisjury, Weltlage etc.) und allgemein nach fast sieben Jahren Buchhandel einfach irgendwie burnt out.

Und dann kamen ja noch die Leipziger Buchmesse, die Vorbereitung auf mehrere Moderationen, Paneldiskussionen und sonstige Veranstaltungen hinzu. Und eine neue Jurytätigkeit. Außerdem brüte ich gerade ein paar aufregende Ideen für potenzielle neue (freiberufliche) Projekte aus. Turns out, das alles ist neben einer Vollzeittätigkeit gar nicht so leicht unter einen Hut zu kriegen, wenn man darüber hinaus auch noch ein wenig Zeit für sich, für Freund*innen, zum selbstbestimmten Lesen, zum Spazierengehen, zum Netflixen usw. haben möchte…

Long story short, ich habe festgestellt, dass ich momentan diesem Newsletter nicht ansatzweise so viel und so regelmäßige Aufmerksamkeit widmen kann, wie er und ihr es eigentlich verdient habt, und dass es sich vor diesem Hintergrund falsch anfühlt, weiterhin die Möglichkeit von Bezahlabos anzubieten. Deshalb habe ich vor einiger Zeit schon still und heimlich alle Zahlungen von euch großzügigen Unterstützer*innen bis auf Weiteres pausiert. Das heißt nicht, dass auch der Newsletter vollständig auf Eis gelegt wird, dafür macht es mir zu viel Spaß, immer wieder mal meine abenteuerlichen Lektürepfade und Schatzsuchen mit euch zu teilen. Es ist lediglich der Versuch, mir selbst ein bisschen den Druck rauszunehmen und wieder in eine bessere Schreib- und Leseroutine reinzufinden, die sich richtig für mich anfühlt.

Ich danke euch für die finanzielle und auch sonstige Wertschätzung, die ihr mir und meiner Arbeit in den vergangenen Jahren entgegengebracht habt, und hoffe, ihr bleibt mir auch weiterhin als Leser*innen treu!

Anyway, lasst uns zu den Bücherthemen übergehen!

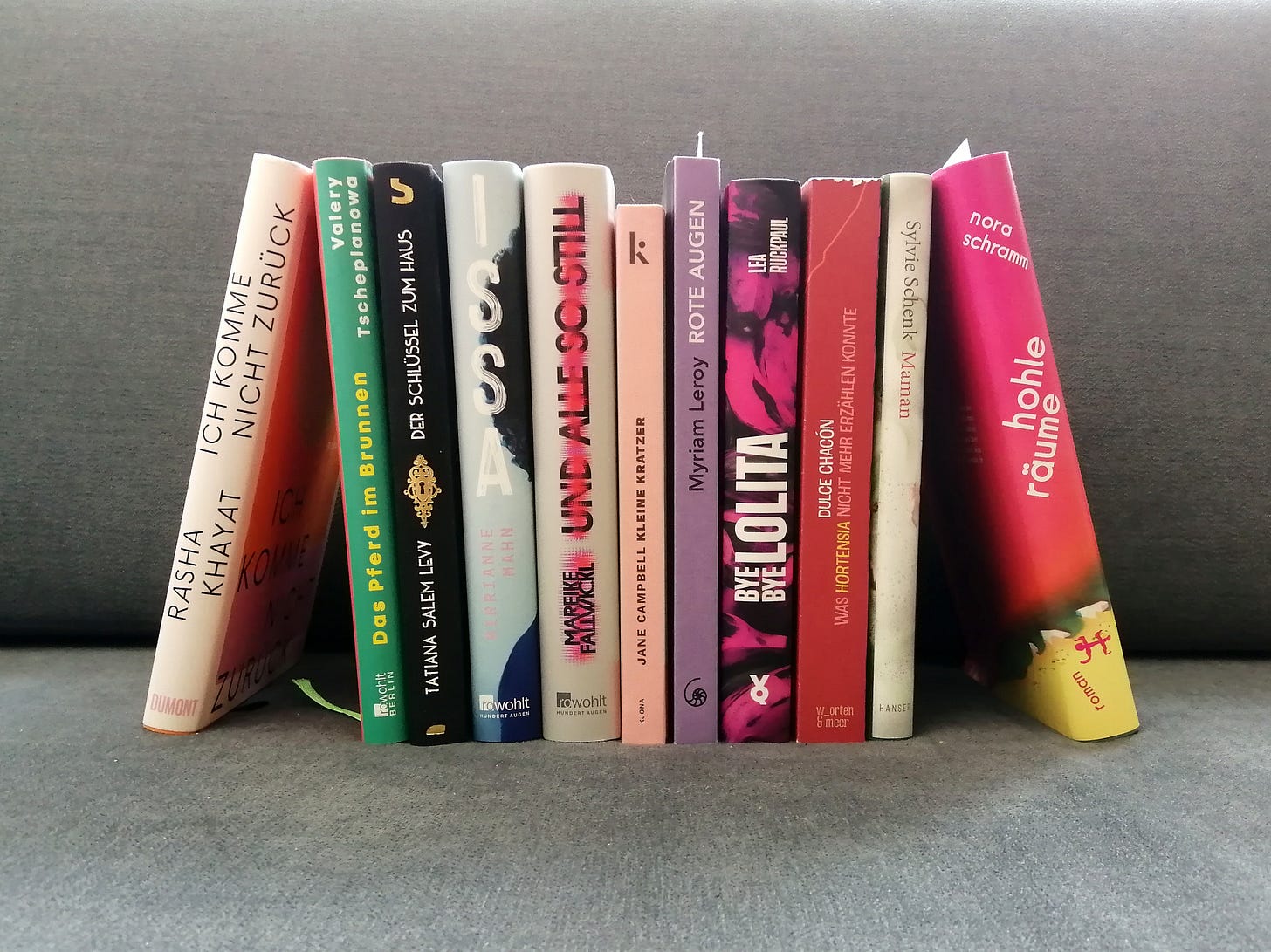

Wie ich schon erwähnt habe, bin ich dieses Jahr schon wieder in der Jury für einen Literaturpreis — obwohl ich mir nach meinem anstregenden Buchpreisjahr 2024 eigentlich eine Pause in der Hinsicht verordnet hatte! Als ich dann aber gefragt wurde, ob ich als Jurorin für den diesjährigen BücherFrauen Literaturpreis in die Fußstapfen so geschätzer Kolleginnen und Freundinnen wie Nicole Seifert und Maria-Christina Piwowarski treten möchte, konnte ich dann doch nicht nein sagen. Denn mit dem Preis sollen Autorinnen ausgezeichnet werden, "die mit ihrem Schreiben zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung von Frauen und Mädchen beitragen" (die damit verbundene Statuette »Christine« ist benannt nach der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Christine de Pizan und wurde gestaltet von der Karlsruher Künstlerin Kassandra Becker). Und im Vergleich zum Deutschen Buchpreis, für den letztes Jahr etwa 200 Romane zu prüfen waren, ist der Leseaufwand für die "Christine" wesentlich überschaubarer. Die aus 11 Titeln bestehende Longlist wurde nämlich von den verschiedenen Regionalgruppen der BücherFrauen nominiert und meine Jurykolleginnen Kristine Listau (Verbrecher Verlag) und Christiane Goebel (Brencher Buchhandlung Kassel) und ich müssen daraus nur noch die Shortlist und dann später den Siegertitel küren. Und weil die "Christine" nur alle zwei Jahre verliehen wird, sind die nominierten Bücher gar nicht unbedingt alle brandneu und deshalb habe ich einige davon auch schon vor längerer Zeit (und ganz unabhängig vom Preis) gelesen. Und auch bei den mir bisher unbekannten Titeln freue ich mich jetzt erstmal sehr auf die Lektüre und natürlich auf den Austausch mit Kristine und Christiane. Das sind die elf nominierten Bücher:

Jane Campbell: Kleine Kratzer. Erzählungen (Ü: Bettina Abarbanell)

Dulce Chacón: Was Hortensia nicht mehr erzählen konnte (Ü: Friederike Hofert)

Mareike Fallwickl: Und alle so still

Rasha Khayat: Ich komme nicht zurück

Myriam Leroy: Rote Augen (Ü: Daniela Högerle)

Tatiana Salem Levy: Der Schlüssel zum Haus (Ü: Marianne Gareis)

Valery Tscheplanowa: Das Pferd im Brunnen

Habt Ihr schon welche davon gelesen? Was wären eure Favoritinnen für die Shortlist?

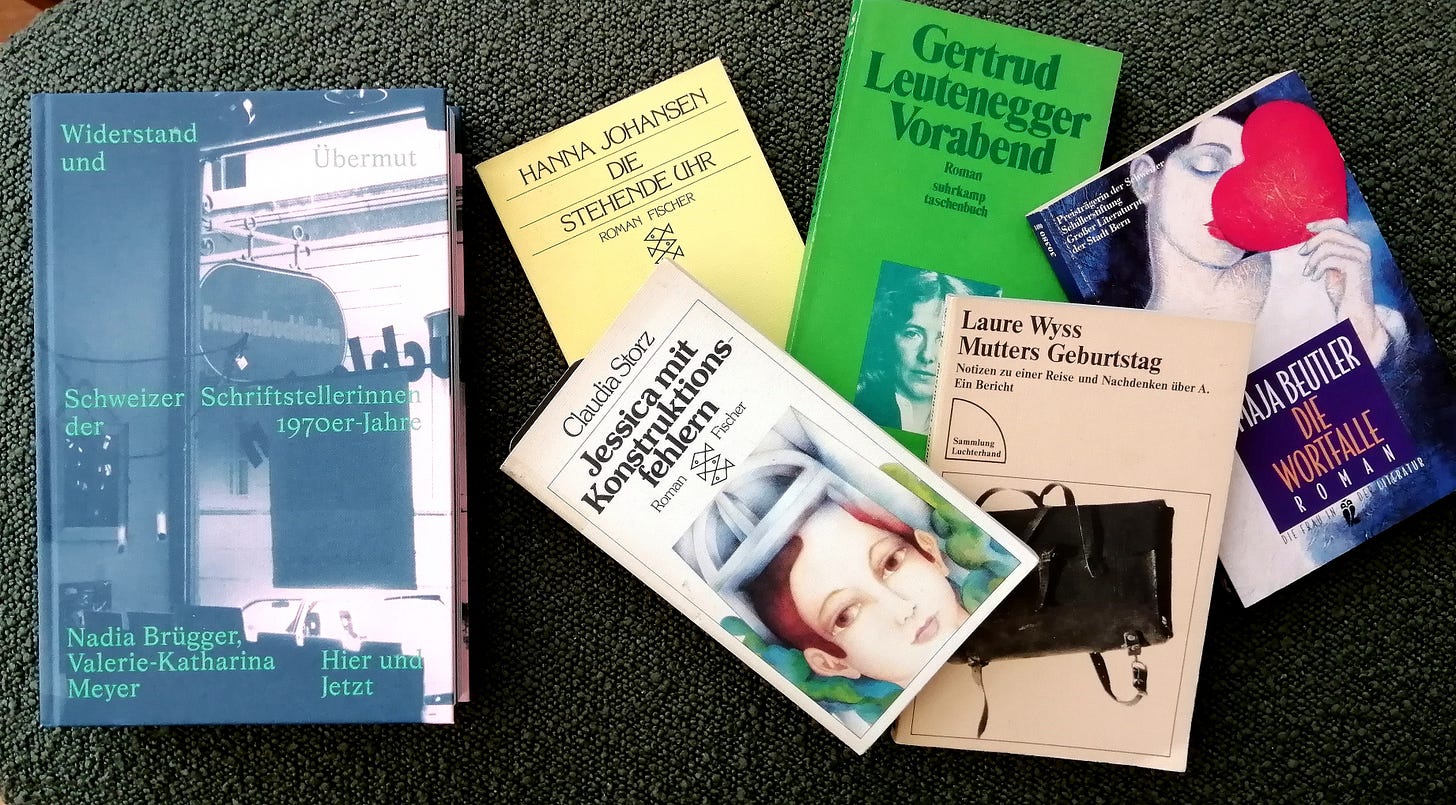

Kennt ihr eigentlich Laure Wyss? Maja Beutler? Was ist mit Erica Pedretti? Sagt euch Hanna Johansen etwas? Oder Claudia Storz? Schon mal was von Verena Stössinger oder Gertrud Wilker gelesen?

Als die Schweizer Literaturwissenschaftlerin Nadia Brügger, die ich ursprünglich von Twitter kenne, mir erzählt hat, dass sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Valerie-Katharina Meyer ein Buch über Schweizer Schriftstellerinnen der 70er Jahre schreibt, war ich sofort begeistert, weil das ein Themengebiet ist, auf dem ich mich trotz meiner nun schon jahrelangen Beschäftigung mit weiblicher Literaturgeschichte leider viel zu wenig auskenne. Als Nadia und Valerie mich dann auch noch fragten, ob ich dem Buch ein (persönliches) Nachwort beisteuern möchte, fühlte ich mich einerseits extrem geehrt und andererseits erstmal ein bisschen überfordert. Von fast keiner der im Buchpitch erwähnten Autorinnen hatte ich zu dem Zeitpunkt nämlich auch nur den Namen schonmal gehört. Zugesagt habe ich trotzdem, denn wenn ich eines in meiner jahrelangen intensiven Beschäftigung mit weiblicher Literaturgeschichte gelernt habe, dann ist es, dass hinter solchem Nichtwissen und Nichtkennen meistens strukturelle Gründe liegen.

Und genau diese beleuchten Nadia Brügger und Valerie-Katharina Meyer in ihrem großartigen Buch Widerstand und Übermut, das vor kurzem — samt Nachwort von mir — im Hier und Jetzt Verlag erschienen ist. In dem Buch holen die beiden nicht nur wichtige Schweizer Autorinnen der 70er Jahre und deren Texte zurück ans Licht, sondern zeigen darin vor allem auch, auf welch vielfältige Art diese Literatinnen untereinander vernetzt waren. Oder, wie ich in meinem Nachwort schreibe:

"Erfolgreiche gesellschaftliche Veränderung braucht nicht nur Verbündete, sondern auch Vorbilder. Sie braucht Bücher wie dieses, in denen weibliche Literaturgeschichte nicht nur über die vielen Brüche, Sackgassen und Neuanfänge, die sie seit jeher geprägt haben, erzählt wird, sondern auch als eine Geschichte der Solidarität und Verbundenheit unter Frauen. Nicht als eine Geschichte der isolierten Einzelkämpferinnen, sondern als eine Traditionslinie des literarischen Aktivismus, an den nachfolgende Generationen von Autorinnen, Verlegerinnen, Literaturwissenschaftlerinnen und Leserinnen direkt anknüpfen können, ohne jedes Mal wieder bei null anfangen zu müssen. Die Erinnerungsarbeit, die Nadia Brügger und Valerie-Katharina Meyer in diesem Buch nicht nur mit Blick auf Autorinnen, sondern auch auf verlegerische Pionierinnen wie Ruth Mayer leisten, ist daher von unschätzbarem Wert."

Was mich an dem Buch (neben der wirklich wunderschönen und aufwändigen Gestaltung) besonders begeistert, ist die ausführlich kommentierte Leseliste im dritten Teil, die mir ganz viel Lust darauf gemacht hat, mir zuvor unbekannte Autorinnen wie Maja Beutler, Laure Wyss, Erica Pedretti, Hanna Johansen, Claudia Storz, Verena Stössinger oder Gertrud Wilker uvm. neu zu entdecken. Wie ihr euch denken könnt, habe ich noch während meiner Arbeit an dem Nachwort (das ich übrigens um meine eigene Empfehlung einer vernachlässigten Schweizer Autorin ergänzt habe) eine antiquarische Großbestellung aufgegeben. So sehr ich euch Widerstand und Übermut also ans Herz legen möchte, muss ich euch deshalb trotzdem auch vorwarnen: die Wahrscheinlichkeit, dass auch ihr nach der Lektüre umgehend zu Medimops und Booklooker eilen werdet, ist relativ hoch!

Nächste Woche am 22. Juli darf ich dann übrigens für das Fritz-Hüser-Institut im Literaturhaus Dortmund eine Veranstaltung mit Nadia Brügger zu dem Buch moderieren. Kommt vorbei, der Eintritt ist frei!

Im Jahr 1548 verschwand der französische Bauer Martin Guerre spurlos vom Hof seines Vaters, auf dem er gemeinsam mit seiner Frau Bertrande und seinem kleinen Sohn gelebt hatte, und kehrte erst acht Jahre später in den Kreis seiner Familie zurück. Die empfing ihn trotz seiner langen Abwesenheit mit offenen Armen und das wiedervereinte Ehepaar lebte drei Jahre lang glücklich zusammen und zeugte zwei weitere Kinder. Doch als Martin Guerre in heftige Erbstreitigkeiten mit seinem Onkel Pierre geriet, begann dieser, an der Identität seines vermeintlichen Neffen zu zweifeln. Pierre versuchte, Bertrande davon zu überzeugen, dass es sich bei dem Mann, der sich als ihr Ehemann Martin ausgab, um einen Hochstapler handle, und brachte ihn schließlich vor Gericht. Bertrand blieb zunächst standhaft an Martins Seite. Als jedoch immer mehr der rund 150 als Zeug*innen geladenen Menschen aussagten, in dem jungen Bauern, der als Martin Guerre auftrat, eindeutig den berüchtigten Gauner Arnaud du Tilh zu erkennen, geriet auch die treue Bertrande ins Wanken. Der "falsche Martin" wurde schließlich zum Tode verurteilt, legte aber Berufung ein, was dazu führte, dass Pierre und Bertrande wegen Meineids und falscher Anschuldigungen verhaftet wurden. Die Berufungsrichter in Toulouse waren geneigt, "Martins" Unschuldsbeteuerungen Glauben zu schenken, ehe jedoch sein Freispruch erfolgen konnte, erschien plötzlich ein Mann mit einem Holzbein im Gerichtssaal, der sich als der "echte Martin Guerre" präsentierte. Arnaud du Tilh legte schließlich ein volles Geständnis ab und wurde als Hochstapler hingerichtet.

Der Fall um Martin Guerre ist einer der berühmtesten Justizfälle der europäischen Kriminalgeschichte und hat zahlreiche literarische und filmische Adaptionen und sogar ein Musical inspiriert. Die kanadisch-amerikanische Historikerin Natalie Zemon Davis hat dem Fall ihr wohl bekanntestes Buch The Return of Martin Guerre (dt. Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre, Ü: Ute Leube/Wolf Heinrich Leube) gewidmet. Die Existenz des Buches war mir schon länger bewusst (es stand bei meinem Vater im Regal und irgendwann vor vielen Jahren habe ich es mir mal zusammen mit einem großen Stapel anderer Geschichtsbücher "ausgeliehen", um es dann jahrelang ungelesen in mein eigenes Regal zu stellen) und ich hatte auch eine ganz vage Idee, worum es darum geht, mein erster richtiger Berührungspunkt mit der Geschichte von Martin Guerre war aber das sehr gute Computerspiel Pentiment, in dem eine kleine Sidequest von dem historischen Kriminalfall inspiriert ist.

Nach Zemon Davis’ Sachbuch habe ich dann tatsächlich erst gegriffen, nachdem ich kürzlich begeistert eine der bekanntesten literarischen Auseinandersetzungen mit dem Martin-Guerre-Stoff gelesen habe, nämlich den Kurzroman The Wife of Martin Guerre (1941, dt. Die Frau, die liebte, Ü: Susanne Höbel) der amerikanischen Schriftstellerin Janet Lewis. Darin schildert sie den berühmten Kriminalfall aus der Sicht der Ehefrau von Martin Guerre, Bertrande de Rols, und zeichnet dabei auf nur 120 Seiten ein psychologisch sehr überzeugendes Bild davon, wieso diese den falschen Martin erst jahrelang als ihren Ehemann akzeptierte und friedlich mit ihm zusammenlebte, bevor sie schließlich doch vor Gericht gegen ihn aussagte. Wie einfühlsam Lewis den Gewissenskampf, den Bertrande mit sich selbst, ihren Gefühlen für den falschen Martin, aber eben auch ihren Moralvorstellungen und religiösen Überzeugungen ausficht, beschreibt, hat mich sehr berührt und ich möchte nun unbedingt auch die beiden anderen von historischen Kriminalfällen inspirierten Romane lesen, die Janet Lewis noch geschrieben hat.

Der Fall Martin Guerre ist übrigens nicht der einzige berühmte historische Hochstaplerfall, der zahlreiche literarische Adaptionen inspiriert hat.

Im viktorianischen England erregte der sog. “Tichborne-Fall” großes Aufsehen, als ein australischer Metzger sich als der 1854 auf See verschollene adlige Erbe Roger Tichborne ausgab. Bereits in den 1870ern inspirierte der skandalöse Justizfall den überaus produktiven Autor Anthony Trollope zu seinem Roman Is he Popejoy? (leider nie ins Deutsche übersetzt), wobei der “falsche” Erbe darin kein hochstapelnder Doppelgänger, sondern ein womöglich unehelich geborener kleiner kränklicher Junge ist, der den versnobten englischen Hauptfiguren vor allem deshalb verdächtig vorkommt, weil seine Mutter Italienerin ist. Ich bin ja großer Fan von Trollope, seinem subtilen Humor und seinen auch hier wieder sehr vielschichtigen Figuren, aber der über 600 Seiten dicke Roman hatte durchaus seine Längen, so dass ich ihn euch nicht unbedingt als Einstieg in das umfangreiche Trollop’sche Œuvre (er hat insgesamt 47 Romane und zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht) empfehlen würde — probiert es lieber mal mit The Warden (Band 1 der sechsbändigen Chronicles of Barsetshire) oder mit dem eigenständigen Roman The Way We Live Now, falls ihr Lust auf einen richtig dicken viktorianischen Gesellschaftsroman habt.

Viel direkter auf den Tichborne-Fall als Trollope bezieht sich übrigens anscheinend Zadie Smith in ihrem neuesten historischen Roman The Fraud (dt. Betrug, Ü: Tanja Handels), den ich allerdings noch nicht gelesen habe.

Eine weitere Autorin, die sich für einen ihrer bekanntesten Romane vom Tichborne-Fall inspirieren ließ, ist die Krimiautorin Josephine Tey, die gerade dank des Kampa Verlags ein kleines deutschsprachiges Revival erfährt. In früheren Ausgaben dieses Newsletters hatte ich euch bereits von ihren beiden Büchern The Daughter of Time (dt. Alibi für einen König, Ü: Maria Wolff) und The Franchise Affair (dt. Nur der Mond war Zeuge, Ü: Manfred Allié) berichtet, die beide Teil ihrer Krimireihe um Inspector Alan Grant sind. Mit Der falsche Erbe (Ü: Harry Kahn, Christina Müller) erscheint nun im September die deutsche Übersetzung ihres eigenständigen Romans Brat Farrar, der im Original schon 1949 erschienen ist:

"Latchetts, ein Anwesen in Südengland, das seit mehr als dreihundert Jahren von der wohlhabenden Familie Ashby bewirtschaftet wird. Als der letzte Herr von Latchetts und seine Frau bei einem tragischen Flugzeugunglück ums Leben kommen, hinterlassen sie fünf Kinder. Die zwei ältesten, die Zwillinge Patrick und Simon, sind elf Jahre alt; der wenige Minuten früher geborene Patrick soll einmal alles erben. Doch kurz nach dem Tod der Eltern verschwindet er, auf einer Klippe findet man seine Kleidung und einen Abschiedsbrief. Die Familie versucht, ihren Frieden mit seinem Entschluss zu machen, mit der Zeit verblassen die Erinnerungen an den tragischen Tag – bis Jahre später, kurz vor der Volljährigkeit Simons, ein charmanter junger Mann auftaucht, der dem künftigen Erben zum Verwechseln ähnlich sieht und behauptet, Patrick zu sein. Er kennt Details aus der Vergangenheit der Familie und jeden Zentimeter des Anwesens. Alle glauben, dass der Mann Patrick ist. Alle, bis auf Simon."

Was Brat Farrar von beispielsweise Janet Lewis’ Roman unterscheidet, ist, dass er nicht aus der Sicht der Betrugsopfer, sondern aus der Perspektive des Hochstaplers Brat Farrar selbst erzählt ist und wir als Leser*innen so sehr schnell Sympathien für ihn entwickeln und mitfiebern, wie lange er den Betrug wohl aufrecht erhalten kann.

In dieser Hinsicht war Teys Roman eindeutig ein Vorbild für spätere Bücher wie z.B. den Roman The Ivy Tree (1961, dt. Der Efeubaum, Ü: Inge Marten, leider vergriffen) der Romantic-Suspense-Autorin Mary Stewart. Darin zieht die Ich-Erzählerin Mary von Kanada nach Northumberland in England und trifft dort bei einem Ausflug an den römischen Hadrianswall auf einen Mann, Connor, der behauptet, dass sie verblüffende Ähnlichkeit mit seiner verschwundenen Cousine Annabel habe. Er überredet sie, sich gegen Bezahlung dem Großvater Annabels gegenüber als dessen Enkeltochter auszugeben und dafür zu sorgen, dass dieser seine Farm an Connor vererbt. Doch schnell stellt sich heraus, dass sowohl Connor als auch Mary/Ananbel so einiges zu verbergen haben. Mary Stewart bezieht sich in ihrem Roman explizit auf Brat Farrar, beispielsweise spielen in beiden Büchern Pferde und das Reittalent der jeweiligen Hauptfiguren eine wichtige Rolle. Darüber hinaus lässt Mary Stewart ihre Protagonistin Mary/Annabel das Buch von Tey sogar zur Vorbereitung ihres Betrugs selbst lesen.

Von Mary Stewarts Roman mit seinem nordenglischen Setting wiederum wurde womöglich Joan Aiken für ihren Dopplgängerinnenroman Deception (dt. dt. Du bist ich, Ü: Renate Orth-Guttmann, vergriffen) aus dem Jahr 1987 inspiriert, der ebenfalls in Northumberland in der Nähe des Hadrianswalls spielt. Während die Romane von Tey und Stewart jeweils ungefähr zu der Zeit spielen, in der sie geschrieben wurden, handelt es sich bei Deception allerdings um einen historischen Roman, der zur Regencyzeit, also Anfang des 19. Jahrhunderts, angesiedelt ist. Im Gegensatz zu Brat Farrar und The Ivy Tree ist Deception auch kein Thriller/Krimi, sondern eher eine Art wholesome Verwechslungskomödie, auch wenn darin durchaus auch düstere Themen vorkommen (u.a. ertrinkt ein Kleinkind in einem Brunnen, ein anderes Kind wird entführt und ein Teenagermädchen brennt erst mit einem ekligen Pfarrer durch und stirbt dann viel zu jung an einer Krankheit). Ein weiterer Unterschied ist, dass in Deception die Hochstaplerin den Betrug nicht vorrangig aus eigennützigen Gründen unternimmt, sondern von ihrer Doppelgängerin selbst dazu aufgefordert wird, deren Rolle zu spielen. Die beiden sich auf verblüffende Weise ähnlich sehenden jungen Damen Louisa und Alvey treffen nämlich in einem Internat aufeinander. Die adlige Louisa überredet die mittellose Amerikanerin Alvey dazu, an ihrer Stelle zurück zum Anwesen ihrer Familie in Northumberland zu kehren, damit sie sich währenddessen ihren Traum erfüllen und endlich christliche Missionarin in Übersee werden kann. Weil Alvey keine eigene Familie, kein Einkommen und somit keine Perspektive hat, willigt sie zögerlich ein und erobert durch ihre offene, liebenswerte und hilfsbereite Art schnell die Herzen ihrer neuen Familie. Auch wenn wie gesagt einige eher schwerwiegende Themen und ein paar dunkle Familiengeheimnisse darin vorkommen, ist es insgesamt ein sehr warmherziges und oft witziges Buch über Selbstverwirklichung, Chosen Families und die Frage nach Zugehörigkeit — und von den drei aus der Perspektive der Hochstapler*innen erzählten Büchern (Tey, Stewart, Aiken) mein liebstes.

Mindstens einen Doppelgängerroman habe ich allerdings im Rahmen dieses Leseprojekts noch vor mir, und zwar Daphne Du Mauriers The Scapegoat (1957, dt. Der Sündenbock, Ü: N. O. Scarpi, vergriffen). Darin treffen ein Franzose und ein Engländer, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen, durch einen Zufall an einem Provinzbahnhof aufeinander und verbringen einen geselligen Abend miteinander. Als der Engländer am nächsten Tag erwacht, muss er feststellen, dass der Franzose seine Identität gestohlen und sich aus dem Staub gemacht hat. Also nimmt John seinerseits die Rolle seines Doppelgängers ein… Wenn ich meinem Freund Till Raether glauben darf, der gerade mitten in einem Du Maurier-Reading-Binge steckt, ist das einer der bestes ihrer Romane. Da mir schon Rebecca, My Cousin Rachel und Jamaica Inn ausgesprochen gut gefallen haben, bin ich nun sehr gespannt!

Das war’s erstmal für heute, macht es gut!

Liebe Grüße

Magda