Generationenromane, lyrischer Geschichtsunterricht und eine grandiose Übersetzungsleistung

Eine "Wiederentdeckung" lässt mich außerdem etwas ratlos zurück.

Wer diesen Newsletter gerne liest und mich ein bisschen finanziell bei dieser Arbeit unterstützen möchte, kann das hier per kleinem solidarischen Bezahlabo tun:

Die normalen ca. zweiwöchigen Mittwochsbeiträge bleiben aber ganz normal für alle Abonnent*innen zugänglich, egal ob mit oder ohne Bezahlabo.

Ihr Lieben,

letzte Woche war viel bei mir los und entsprechend fehlte mir die nötige Ruhe und Konzentration, eine neue Newsletterausgabe zu verfassen, deshalb hat sich der Rhythmus diesmal leider um eine Woche verschoben. In der Zwischenzeit habe ich aber ein paar tolle Bücher gelesen, also los geht’s:

Der gescheiterte Relektüre-Versuch von Isabell Allendes Roman Das Geisterhaus, den meine Freund*innen Till und Alena kürzlich unternommen haben, hat mich über Familiensagas nachdenken lassen. Solche groß angelegten, komplexen und oft auch sehr, sehr umfangreichen Generationenromane (Nino Haratischwili, anyone?) erfreuen sich ja nicht nur auf dem deutschsprachigen Buchmarkt nach wie vor großer Beliebtheit. Auch ich habe sie eine zeitlang sehr gerne gelesen, eines meiner neueren Lieblingsbücher of all time ist schließlich auch genau so ein 900-Seiten-Ungetüm (Gabriele Tergits Effingers). Trotzdem reizen mich solche Romane insgesamt in den letzten Jahren immer weniger, was vermutlich größtenteils mit meiner verminderten Konzentrationsfähigkeit zusammenhängt (ich stelle ja allgemein fest, dass der durchschnittliche Umfang der Bücher, die ich momentan gerne lese, immer geringer wird) und mit der Tatsache, dass viele dieser "klassischen" Familiensages eben gleich immer solche dicken Schinken sind. Falls es euch da ähnlich geht wie mir und ihr Familiensagas eigentlich mögt, aber ihr keine Energie für 600 Seiten und 17 Erzählstränge habt, sind aber vielleicht die folgenden Romane genau das Richtige, die der beste Beweis dafür sind, dass man auch auf wenigen Seiten eine interessante und berührende Generationengeschichte erzählen kann:

Dorothy Wests Roman The Wedding ist in mehrfacher Hinsicht eine Wiederentdeckung. Zum einen, weil der Roman, der ursprünglich (im englischen Original) 1995 erschien, nächste Woche in einer deutschen Neuauflage (Die Hochzeit, Ü: Christa E. Seibicke) erscheint, und andererseits, weil die englische Erstveröffentlichung von 1995 (drei Jahre vor dem Tod der Autorin) selbst als "Wiederentdeckung" einer noch zu Lebzeiten in Vergessenheit geratenen Autorin gelten kann.

Dorothy West bezeichnete sich selbst einmal als „bekannteste unbekannte Autorin“ ihrer Zeit – gemeint ist die Harlem Renaissance, in der West als eines der jüngsten Mitglieder vor allem als Herausgeberin zweier Literaturzeitschriften mitmischte. Ihr eigener Debütroman erschien erst 1948, danach wurde es jahrzehntelang still um die Autorin, bis sie fast ein halbes Jahrhundert später, ermutigt von ihrer Lektorin Jackie Kennedy Onassis (ja, DIE Jackie!), ihren zweiten Roman fertigstellte.

Die Rahmenhandlung des Romans ist in den 50er Jahren auf Marthas Vineyard angesiedelt, in einer von der wohlhabenden Schwarzen Bourgeoisie dominierten Gegend der Ferieninsel. Der Haushalt der angesehenen, sehr hellhäutigen Familie Coles ist in Aufruhr, denn die Hochzeit der jüngsten Tochter Shelby steht an und nicht alle Familienmitglieder sind mit der Wahl ihres Bräutigams einverstanden. Denn Shelby plant, einen weißen Jazz-Musiker zu heiraten. Der Roman taucht daraufhin tief in die Familiengeschichte der Coleses ein, um zu ergründen, wo die Konflikte, Komplexe und Vorurteile im Bezug auf das Thema Hautfarbe (und Klasse) herkommen, die innerhalb der Familie brodeln.

Bernardine Evaristo dürfte ja spätestens seit ihrem mit dem Booker Prize ausgezeichneten Roman Girl, Woman, Other (Mädchen, Frau, etc., Ü: Tanja Handels) einem breiteren Lesepublikum ein Begriff sein, tatsächlich hat sie aber schon seit den 90er Jahren zahlreiche Bücher veröffentlicht. Evaristos semi-autobiografischer Debütroman Lara erschien ursprünglich 1997 (erweiterte, überarbeitete Neuausgabe 2009, leider nicht ins Deutsche übersetzt) und verwebt die Geschichte der Protagonistin Lara, die als aus einer inter-racial Ehe hervorgegangenes Kind im London der 60er und 70er Jahre aufwächst, mit der Geschichte von 7 Generationen ihrer Vorfahr*innen in England, Nigerien, Irland, Deutschland und Brasilien. Das besondere an diesem Buch ist, dass es sich dabei um einen Versroman handelt, Evaristos Markenzeichen (siehe auch ihr grandioser Roman The Emperor’s Babe über eine junge Schwarze Frau im römisch besiedelten antiken London), die 150 Jahre umspannende Familiengeschichte wird darin in Form mehrerer in Verspaare aufgeteilte Prosagedichte erzählt. Keine Sorge, das liest sich nicht etwa verstaubt und trocken, sondern, ähnlich wie z.B. Anne Webers Annette. Ein Heldinnenepos, unglaublich mitreißend und bewegend.

Versromane schreibt übrigens auch Jacqueline Woodson, z.B. in ihrem großartigen Kindheitsmemoir Brown Girl Dreaming; der Roman von ihr, um den es hier gehen soll, ist allerdings in ganz normaler Prosa verfasst. Red at the Bone (Alles glänzt, Ü: Yvonne Eglinger) erzählt kurz und knackig und trotzdem sehr effektiv auf unter 200 Seiten die Geschichte zweier Schwarzer Familien aus sehr unterschiedlichen Schichten, die durch eine ungeplante Teenagerschwangerschaft und das daraus resultierende Kind, Melody, miteinander verbunden werden. Ausgehend von der Coming-Out-Party (im Sinne von "in die Gesellschaft eingeführt werden", nicht im Sinne von "sich outen", obwohl es in dem Roman auch um queeres Begehren und sexuelle Identitäten geht) von Melody, bei der sie ihre Mutter Iris zur Rede stellt, ergründet Woodson rückwärts und vorwärts die Erfahrungen, Entscheidungen und Beziehungen, die das Leben von Melodys Eltern und Großeltern und damit auch ihr eigenes geprägt haben. Es geht um gesellschaftliche Ambitionen, um Status und Klasse, um Gentrifizierung und Bildung, und um die Rolle, die Geschichte und Gemeinschaft bei alldem spielen. Unter anderem wird dabei übrigens auch das Tulsa Race Massacre thematisiert, "the single worst incident of racial violence in American history", das sich nächste Woche zum hundersten Mal jährt und trotzdem noch viel zu wenig im historischen Gedächtnis verankert ist (es wurde bspw. erst letztes Jahr offiziell in die Lehrpläne von Oklahoma aufgenommen).

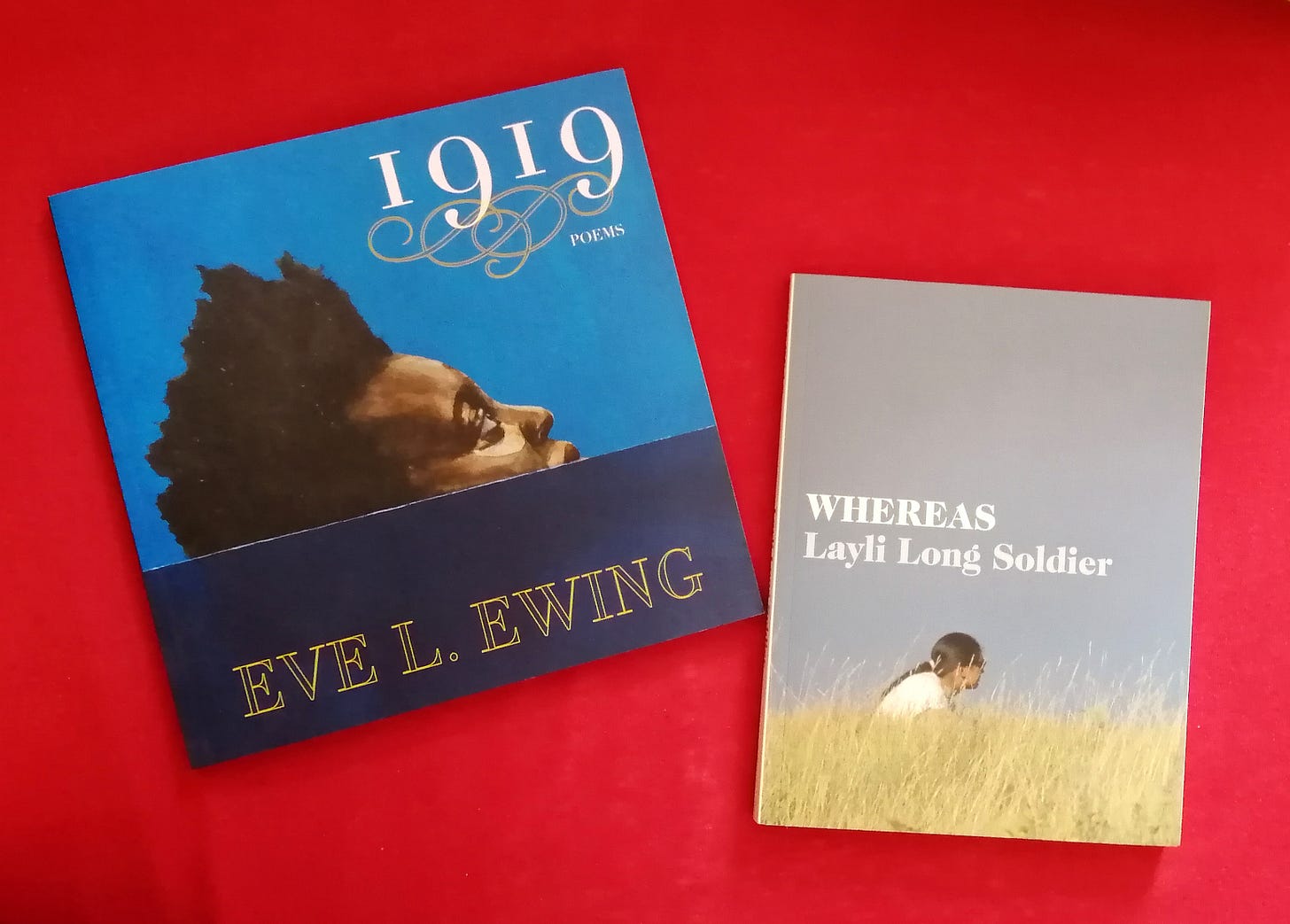

Um historische Ereignisse und politische Themen, die viel zu wenig im kollektiven Gedächtnis verankert sind, geht es auch bei meinem nächsten Thema. Ich möchte euch nämlich zwei verschiedene (leider bisher nur auf Englisch erhältliche) Lyrikbände ans Herz legen, die wichtige, schreckliche (auf Rassismus basierende) Ereignisse der US-amerikanischen Geschichte literarisch verarbeiten:

Layli Long Soldier ist Lyrikerin und eingetragenes Mitglied des Oglala Sioux Tribe. In ihrem Lyrikband Whereas geht sie in beeindruckenden Prosagedichten nicht nur der Frage nach, was es bedeutet, als Native American ein "dual citizen" in den Vereinigten Staaten zu sein, sondern legt auch schonungslos die gewaltvolle Beziehung offen, die die amerikanische Regierung seit jeher zu den Sioux und anderen indigenen Tribes unterhielt und die sich auch in der leeren Geste der 2009 in einem Senatsbeschluss versteckten "Entschuldigung" der US-Regierung an die indigene Bevölkerung wiederspiegelt. Besonders erschütternd fand ich dabei ihren Text "38" über die größte "legale" Massenhinrichtung der amerikanischen Geschichte, bei der infolge des Sioux-Aufstand von 1862 mit der Genehmigung von Präsident Lincoln 38 gefangene Sioux hingerichtet wurden.

Das Buch von Layli Long Soldier hat mich vom Vibe her an einen anderen Gedichtband erinnert, den ich vor einigen Jahren begeistert gelesen habe. Eve Ewing, eine afroamerikanische Autorin, befasst sich in ihrem zweiten Lyrikband 1919 mit den (gesamtgesellschaftlich nur wenig bekannten) Eregnissen vor bzw. während und den Folgen des Chicago Race Riot während des Roten Sommers von 1919 und greift dabei, wie schon in ihrem grandiosen ersten Buch Electric Arches (ebenfalls sehr zu empfehlen!), auch auf fantastische und afrofuturistische Elemente und Stilmittel zurück.

Aus beiden Lyrikbänden habe ich einerseits viel Neues über die dunklen Seiten der amerikanischen Geschichte gelernt, vor allem aber haben sie mich durch ihr mutiges, innovatives Spiel mit der englischen Sprache beeindruckt. Irgendwie werde ich doch schleichend zur richtigen Lyrikleserin, glaube ich…

Ich muss ja leider gestehen, dass ich eine dieser Snobs bin, die einerseits für alle Sprachen bis auf zwei auf die unglaublich wichtige Arbeit von professionellen Literaturübersetzer*innen angewiesen ist, um all die literarischen Werke internationaler Autor*innen lesen zu können, die mich interessieren, aber andererseits meistens leicht überheblich sagt, „Ach, englischsprachige Literatur les ich nur im Original, sonst geht so viel verloren, etc. blabla!“. Ab und zu ergibt es sich aber doch, dass ich eine Ausnahme mache. Manchmal werde ich dabei dann letztendlich doch in meiner Haltung bestätigt, manchmal stolpere ich so aber auch über eine Übersetzung, die so gelungen und stimmig ist, dass ich beim Lesen völlig vergesse, dass es sich nicht um das Originalwerk handelt. So ging es mir kürzlich mit dem von Ann Cotten übersetzten Roman Pippins Tochters Taschentuch (orig. The Hanky of Pippin’s Daughter) der amerikanischen Lyrikerin, Übersetzerin und Verlegerin Rosmarie Waldrop.

Rosmarie Waldrop wurde Mitte der 30er Jahre in Kitzingen geboren, seit 1958 jedoch lebt sie in den USA und verfasst ihr literarisches Werk auf Englisch. Pippins Tochters Taschentuch erschien erstmals 1986 auf Englisch; eine deutsche Übersetzung ließ bis dieses Jahr auf sich warten, ist aber umso überzeugender. Der Roman besteht aus den Briefen, die die in den USA lebende Musikerin Lucy Seifert an ihre ältere Schwester Andrea schreibt. Darin analysiert sie die Affäre, die ihre Mutter Frederika in den späten Zwanziger und den frühen Dreißiger Jahren mit dem (jüdischen) besten Freund ihres Mannes Josef hatte, und setzt sie immer wieder zu ihrer eigenen Affäre in Beziehung. Es geht darin um die fließenden Übergänge zwischen Erinnerung, Spekulation und Erfindung, um Fragen der Sehnsucht, des Verrats und der Schuld, um die schleichenden Anfänge und psychologischen Ursprünge des Nationalsozialismus.

Ann Cotten, die vorher bereits ein anderes meiner Lieblingsbücher aus dem Englischen übersetzt hatte (Mary MacLane, Ich erwarte die Ankunft des Teufels), ist mit ihrer genialen Übersetzung von Waldrops lyrischer, beißender und oft überraschend witziger Sprache völlig zurecht für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nominiert, dessen Gewinnertitel Ende dieser Woche bekanntgegeben wird.

Vicki Baum, Bestsellerautorin der Weimarer Republik, ist eine dieser Schriftstellerinnen, deren literarisches (und literaturhistorisch bedeutungsvolles) Können lange Zeit von einer dicken Schicht an unpassenden, kitschigen, trashigen Covern und allgemein einer Vermarktung als „billige Unterhaltungsliteratur“ verdeckt wurde.

Einige von Baums Romanen, wie Menschen im Hotel, Hotel Berlin oder Vor Rehen wird gewarnt, haben in den letzten Jahren von angemessen gestalteten und literaturhistorisch neu eingeordneten Neuauflagen profitieren können, aber ihr Werk ist so umfangreich, dass es in Baums Backlist noch Einiges zu entdecken gibt, wenn man es schafft, über die grausigen Cover der nur noch antiquarisch erhältlichen Ausgaben hinwegzublicken:

Einen Roman aus Baums Frühwerk, Hell in Frauensee (1927), habe ich kürzlich gelesen und er hat mich ehrlich gesagt etwas ratlos hinterlassen bzgl. der Frage, ob er eine Wiederentdeckung/Nauauflage verdient hat oder nicht. Zunächst zum Inhalt:

Hell in Frauensee heißt vordergründig so, weil es darin um den mittellosen Ingenieur und Profischwimmer Urban Hell (was für ein Name!) geht, der während der Feriensaison im österreichischen Badeort Frauensee mehr schlecht als recht seinen Unterhalt als Schwimmlehrer verdient. Der attraktive und charmante junge Hell findet sich dabei schnell in einem See von Frauen (see what I did there 🙈) – alte wie junge, arme wie reiche, Mütter und Töchter, eineiige Zwillinsschwestern – wieder, die alle auf die eine oder andere Art an ihm bzw. seinem Körper interessiert sind. Hell, der anfangs diese ungewohnte Aufmerksamkeit noch genießt, steht nicht nur zwischen all diesen Frauen und hat Schwierigkeiten, sich über seine Gefühle klarzuwerden, sondern hat auch im Laufe der Geschichte mit einer immer größer werdenden Armut zu kämpfen, die ihn - in Verbindung mit seinem sturen Stolz - immer näher an den Rand des vollständigen körperlichen Zusammenbruchs treibt. Bis zum finanziellen und romantischen Happy End sind zahlreiche größere und kleinere Katastrophen nötig, die Vicki Baum in gewohnt flotter, witziger und mitreißender Manier schildert. Besonders beeindruckt haben mich dabei die ungeschönten Beschreibungen von Hells schleichendem (Ver)Hungern, die den kurzen Roman davor bewahren, in eine allzu seichte romantische Sommerliebesgeschichte abzudriften.

Doch auch wenn Inhalt und Schreibstil mich im Großen und Ganzen ziemlich abgeholt haben, gibt es dennoch einige Aspekte, die mir als Leserin mit heutigem Blick (fast 95 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Romans) sehr unangenehm aufgestoßen sind. Alle von ihnen sind sicherlich jeweils im Kontext der Entstehungszeit zu betrachten etc., sie lassen mich aber trotzdem daran zweifeln, ob ausgerechnet dieses Buch ein würdiger Kandidat für eine Neuauflage wäre. Dabei ist als erstes die mehrmalige Verwendung des N-Worts zu nennen, die meistens im Kontext eines Vergleichs ("Zähne wie ein N*", “Singen wie ein N*" etc.) erfolgt. Noch frappierender fand ich den unglaublichen Ableismus, der bei der Charakterisierung einer gehörlosen Figur zutage tritt. Die junge (erwachsene!) gehörlose Frau wird nicht nur mehrmals mit einem hilflosen, wenig intelligenten Kind bzw. einem Hund (!) verglichen und ihre Schwärmerei für Hell als absolut illusorisch ins Lächerliche gezogen, sondern ihre vermeintliche Inkompetenz beim Schwimmunterricht wird auch noch als der Auslöser für die lebensgefährliche Verletzung, die Hell sich im letzten Drittel des Romans zuzieht, herangezogen. Ebenso unangenehm fand ich die misogyne Grundhaltung, die sich unter Urban Hells durchtrainierter, charmanter und leidender Fassade verbirgt. Aus all diesen Gründen kann ich Hell in Frauensee trotz einer grundsätzlich unterhaltsamen Handlung und einem stellenweise sehr, sehr witzigen Schreibstil leider nur bedingt weiterempfehlen und es wäre nicht unbedingt meine erste Wahl für eine Wiederauflage.

Das war’s mit den heutigen Themen. Über Feedback, Wünsche, Vorschläge und Anregungen jeder Art freue ich mich immer (Einige Leser*innenvorschläge habe ich noch in petto für zukünftige Ausgaben).

Den nächsten Newsletter werde ich wieder an einem Mittwoch verschicken, vielleicht schon nächste Woche, vielleicht auch erst in drei. Bis dahin findet ihr mich auf Twitter.

Sollte diese Ausgabe nicht in eurem Postfach auftauchen, dann checkt euren Spam-Ordner und fügt ggf. diese Mailadresse eurem Adressbuch hinzu. Grundsätzlich könnt ihr alle alten Ausgaben des Newsletters auch jederzeit im Archiv auf der Substack-Seite nachlesen.

Bis zum nächsten Mal, frohes Lesen,

eure Magda